在广东肇庆市鼎湖区沙浦镇沙一村,一片100多亩的边际土地上,原来杂草丛生,一片荒芜;如今,却成为一片长势良好的稻田,绿油油的稻苗抽穗扬花,用沉甸甸的果实迎接撂荒复耕地丰收的喜悦。

“杂草有3米高,窜出的老鼠重达2斤8两,田间遍布石块。这里原来是一片边际土地,也就是撂荒地,土地基础比较差,不适合种植粮食。土壤的耕种层只有10-15厘米,有的地方甚至只有2-3厘米。”要想在这样贫瘠的土地上种出稻谷,简直是无法实现的。

人工旱直播。

人工旱直播。

然而,上海市农业生物基因中心首席科学家、华南农业大学节水抗旱稻绿色产业研究院院长罗利军提出的“节水抗旱稻”理念,却在这里茁壮成长。8月8日,在这片土地上种植的节水抗旱稻“早优78”再生稻头季进行现场收割测产,平均亩产竟高达640.9公斤。

据不完全统计,目前全国种植“节水抗旱稻”的面积累计超过3000万亩。“节水抗旱稻”甚至走出国门,在肯尼亚、马达加斯加、多哥、尼日利亚、坦桑尼亚以及印度等多个国家也有种植,产量高于当地品种10%-45%。

肇庆沙浦基地现场测产。

肇庆沙浦基地现场测产。

【“水陆两栖”稻】

什么是节水抗旱稻?它是在水稻高产优质的基础上,引进旱稻的节水抗旱特性所育成的一种新型栽培稻。因此,它结合了水稻与旱稻优良特性的同时,还具有节水、抗旱、易种植三个特性。水田、旱地都能种植,“节水抗旱稻”也因此有了“水陆两栖稻”的别名。

在水田,“节水抗旱稻”一改传统种植方式,实现资源节约。众所周知,传统水稻种植往往是育秧移栽,无论是人工插秧、机插秧还是抛秧,都要经过两个过程:一是育秧,二是转运到大田进行移栽,大多数时期都是淹水种稻。这种种植方式不但劳动强度大、效率低,而且消耗大量水资源、增加面源污染和排放大量甲烷。

“‘节水抗旱稻’可以实现旱直播旱管,全生育期可不淹水种植,如果降水丰富,特别是在水分敏感期有降雨,则完全不需要灌溉。”罗利军介绍,这种种植方式相对于传统水稻种植,可节约淡水资源50%以上,少施化肥30%左右,减少面源污染70%以上,减少甲烷排放90%以上,同时降低种植成本和劳动强度。

机覆膜旱直播。

机覆膜旱直播。

而在低洼易涝旱地,“节水抗旱稻”可以实现农田增值,农民增收。在我国长江、淮河流域等地区,有大量的低洼易涝旱地,传统上以种植玉米和大豆为主。这些旱地最显著的特点是遇降雨即出现涝害,造成农作物大幅减产甚至绝收;如果种植水稻,又会因干旱导致减产。近年来,淮河流域以种植节水抗旱稻取代玉米种植模式,实现了旱涝保收。“玉改稻”优化了农作物种植结构,据调查,其经济效益相对于玉米种植增加了75.0%-114.3%。

事实上,我国现有18亿亩基本农田的粮食生产面积,仍难以满足我国的粮食需要,尚需要大量进口。与此同时,我国还有大量潜在可耕种的边际土地,比如盐碱地和滩涂,以及近年来的新复垦农地。据第三次全国国土调查数据,我国未耕种耕地规模达520万公顷。

抽穗扬花的稻苗。

抽穗扬花的稻苗。

这些地方往往灌溉条件差、灌溉成本高,盐碱地还需要大量洗盐,且泡水才能种植。“节水抗旱稻”抗旱、耐盐碱的特性使其不仅能在水田种植,还能扩大到旱地、山坡地、复耕地、新改田以及边际土地,有利于水稻生产扩面增产。以广东为例,全省撂荒地超300万亩,占耕地面积约15%。如果科学复耕推广节水抗旱稻,有望新增稻谷200万吨,这将显著提升区域粮食自给能力。

尝试已经开始。前两天,在广州市增城区撂荒果林的赤红壤旱坡地上,在仅施用基肥且完全依赖自然降雨补给的情况下,节水抗旱稻“旱优78”亩产达到356.1公斤;在怀集,节水抗旱稻“旱优78”经受住了百年一遇的洪涝灾害,在洪水退去后完好无损,亩产达到601公斤,堪称“稻坚强”;如今,在肇庆市沙浦镇的撂荒地复垦中,节水抗旱稻再生稻头季亩产超过了640公斤……这些都证明了节水抗旱稻在唤醒边际土地、拓展种植空间方面的作用。

收割。

收割。

【从农田到碳交易】

不仅能够拓展水稻种植空间,“节水抗旱稻”还能节能减排,并实现碳交易。

水稻作为全球半数以上人口的主粮,其传统淹水种植模式却是温室气体,特别是甲烷(CH4)的重要排放源。众所周知,甲烷作为一种强效温室气体,其在百年尺度下的全球增温潜势是二氧化碳的28-34倍。

节水抗旱稻及其配套的“旱管”种植技术,不仅为破解水资源短缺与水稻生产的矛盾提供了“中国方案”,更开辟了一条从农田到碳市场的创新路径。

传统稻田长期淹水的管理方式导致土壤处于高度厌氧状态。罗利军告诉记者,微生物通过分解土壤中根系分泌物、腐烂的秸秆等有机质进行无氧呼吸,最终将二氧化碳还原为甲烷(CH4)。而节水抗旱稻及其配套的“旱管”栽培模式,核心在于非连续淹水管理。这种管理方式抑制了产甲烷古菌的活性和种群丰度,从源头上阻断了甲烷的生物合成路径,使旱管种植节水抗旱稻的甲烷减排量高达97%,碳排放减排达90%。全国农业技术推广服务中心品种区试处处长曾波表示,这为农业领域落实国家“双碳”战略目标做出了直接贡献,成为推动农业绿色低碳转型的生动实践。

上海市农业生物基因中心与上海市农业科学院低碳工程技术中心合作,研究了节水抗旱稻的碳减排效果及减排机理,建立了节水抗旱稻减排的技术规范,并据此建立了旱管种植节水抗旱稻的减排方法学。今年6月,基于该方法学开发的稻田甲烷减排项目,在浙江嘉兴实现了我国节水抗旱稻减排的第一笔碳交易,实现每亩碳排放收益30元,激发了农民的种田动力。

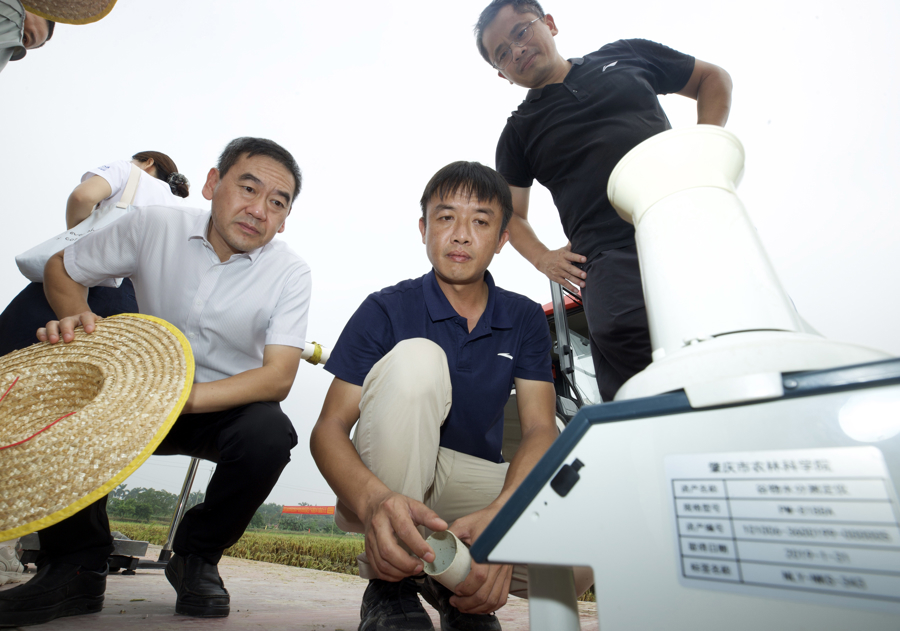

测量田间水质。

测量田间水质。

同时,这一方法也通过了联合国CDM机制的评审,打通了全球种植节水抗旱稻碳减排的碳交易路径。这意味着,节水抗旱稻品种加配套栽培技术可以在世界稻田减排中发挥作用,也标志着我国在农业温室气体减排方法学研究领域达到国际领先水平,掌握了制定该领域核心国际规则与标准的关键。

新的发展蓝图——“1522”目标已经绘就:通过发展节水抗旱稻,新增水稻种植面积1亿亩,增加稻谷500亿公斤,同时减少200亿吨灌溉用水、减少200亿公斤碳排放。通过“两增两减”股票配资公司开户网站,为国家粮食安全和绿色发展贡献力量。

广瑞网提示:文章来自网络,不代表本站观点。